GYM-ENG-SLK-Wortschatzarbeit Teil 1 – Auswahl von Wortschatzitems

Kursthemen

-

Die Zielgruppe, Rahmenbedingungen und Lernziele des Kurses werden konkretisiert.

-

Lesen Sie die Informationen zur Wortschatzarbeit und beantworten Sie die Fragen am Ende.

Bearbeitungszeit: 30 min

-

Lesen Sie die Text zur Bedeutung des Backward Planning.

Bearbeitungszeit: 20 min

-

Bearbeiten Sie die Informationstexte zur Wortschatzarbeit und beantworten Sie am Ende folgende Aussagen:

1. „Der Grundwortschatz muss auf jeden Fall gelernt werden"

2. „Das bloße Aushändigen von Wortschatzlisten trägt nicht zur nachhaltigen Verankerung neuer Wörter bei.“

Bearbeitungszeit: 40min

-

-

Wer die 2000 häufigsten englischen Wörter kennt, versteht nach Berechnungen von Nation und Waring (1997) 90% der Wörter in einem typischen Jugendroman. Die Kenntnis der 2000 häufigsten Wörter sowie der gängigsten englischen Eigennamen (z.B. London, Mars, Emma) erhöht die Verstehensquote auf etwa 94%.

Wer die 2600 häufigsten Wörter kennt, versteht schon 96 %. Oder anders formuliert: Ihm ist nur noch jedes 25. Wort in einem Jugendroman unbekannt. Die Kenntnis der 5000 häufigsten Wörter senkt die Nichtverstehensquote auf 1:67.

Für ein „umfassendes" Verstehen von Zeitungstexten, das laut Siepmann (2014, S. 110) ein erfolgreiches Dekodieren von 98% der Wörter in einem Beitrag erfordert, ist für jenen ein Wortschatz mit einem Umfang von 8000 Wörtern nötig (ebd.). Um dieses Niveau bei Gesprächen zu erreichen, bedarf es eines Wortschatzumfangs von mindestens 4000 Wörtern, für Romane von 9000 Wörtern.

Diese allesamt für das Englische berechnete Zahlen, die bei anderen modernen Fremdsprachen allerdings ähnlich aussehen dürften, zeigen, dass den häufigsten Wörtern einer Sprache in der Tat besondere Aufmerksamkeit gebührt.

Wer allein daraus aber bereits folgert, dass dies auch die vor allen anderen zu lernenden Begriffe sind, der verkennt, dass die Frage, welches Vokabular Anfänger benötigen, nicht nur auf der Basis errechneter Worthäufigkeiten beantwortet werden darf.

Vor mittlerweile über 40 Jahren identifizierte Doyé (1971) in seinem bereits in der Einleitung genannten Buch fünf zentrale Kriterien für die Auswahl und Zusammenstellung des im Fremdsprachenunterricht zu behandelnden Wortschatzes.

Für ihn sind das erstens die Häufigkeit des Wortes und zweitens „als Kriterium zur Modifizierung von Listen, die nur aufgrund der Worthäufigkeit zusammengestellt worden sind" (ebd., S. 26), der Grad, mit dem Muttersprachler das Wort verfügbar haben.

Zur Erläuterung dessen, was er hiermit genau meint, zitiert Doyé den französischen Linguisten Michéa (1964, S. 25), welcher schrieb:

„An available word is a word which, though not necessarily frequent, is always ready for use and comes to mind when it is needed."

Das dritte Kernkriterium ist für Doyé der Nutzen des Wortes für den Sprachgebrauch. Hier hat er „eine Anzahl von Substantiven, Verben und Adjektiven [im Sinn], die als Oberbegriffe für andere fungieren können und die das auszudrückende Phänomen so gut erfassen, dass eine Spezifizierung meist nicht nötig ist" (Doyé 1971, S. 26).

Der vierte zentrale Aspekt ist der stilistische Wert des Wortes. Das heißt, dass stark umgangssprachliche Wendungen ebenso wie vergleichsweise formelle Ausdrücke anfangs hinter stilistisch relative neutrale, sogenannte unmarkierte Alternativen zurücktreten müssen. Als fünftes Kriterium nennt Doyé „die Lernarbeit, die nötig ist, bis der Schüler das Wort beherrscht". Manche häufigen Wörter seien nämlich etwa aufgrund ihrer Gestalt, Aussprache oder Bedeutungsbreite schwerer zu erlernen als andere, sodass man in diesen Fällen darüber nachdenken sollte, ob sich hier nicht Alternativen mit einem geringeren Lernaufwand finden lassen, denen man deshalb zunächst den Vorzug gibt.

Man kann trefflich darüber streiten, ob allen von Doyé benannten Kriterien wirklich stets das gleiche oder ein ähnliches Gewicht bei der Auswahl von zu lernendem Wortschatz zukommen sollte oder ob etwa der stilistische Wert eines Wortes nicht zumindest anfangs zweitrangig ist.

Jüngere Studien zum Thema nennen in der Regel drei Kernkriterien für die Entscheidung über den Einbezug eines Wortes in einen Grundwortschatz:

· seine Häufigkeit,

· den Grad der Verbreitung eines Wortes (range) innerhalb einer Sprache sowie

· die Vertrautheit von Muttersprachlern mit dem Wort.

Hierunter fallen zum Beispiel Wörter für Körperteile, die nicht unter den 3000 häufigsten Wörter einer Sprache vertreten sind, aber auch aus weiteren Bereichen, die im täglichen Leben eine Rolle spielen, etwa Begriffe, die für Umschreibungen und Paraphrasen nötig sind. So hat der Verlag Oxford University Press die Wörter bicycle, birthday und biscuit in seinen als Oxford 3000 bezeichneten Kernwortschatz für britisches Englisch aufgenommen, obwohl keines von ihnen in rein frequenzbasierten Listen Aufnahme gefunden hätte (vgl. OUP o.J.).

Für die Zusammenstellung eines Grund-, Basis-, Minimal- oder Elementarwortschatzes ist allerdings nicht nur die Frage nach den Auswahlkriterien für seine Komposition relevant. Es gilt zugleich – und im Grunde eigentlich sogar zuvor – zu entscheiden, welche Größe dieser Wortschatz denn sinnvollerweise haben sollte. Für Doyé (1971, S. 27ff.) als Verfechter der Nutzung von Wests Minimal Adequate Vocabulary genügten in Bezug auf Englisch bereits die dort versammelten 1200 Wörter als Kernbestand, den man später lerngruppen- und lernzielabhängig aufstocken sollte. Erich Weis versammelte Mitte der 1960er Jahre in seinem seitdem etwa alle zehn Jahre in einer leicht modifizierten Version neu herausgegebenen Grund- und Aufbauwortschatz Englisch einen Grundbestand von 2000 Wörtern plus einen rund 2500 weitere Einträge umfassenden Aufbauwortschatz; und praktisch den gleichen Umfang baben auch die zunächst von Günter Nickolaus verantwortete Entsprechung für Französisch, die von Paolo Giovannelli betreute Version für Italienisch und die von Carl Heupel edierte Ausgabe für Spanisch.

Auch viele wissenschaftliche Studien legen allerdings den Schluss nahe, dass es für moderne Sprachen einen Grundwortschatz von ca. 2000 bis 3000 Wörtern zu geben scheint, selbst wenn, wie noch genauer dargelegt wird, umstritten ist und wohl auch bleiben wird, wie genau dieser aussehen sollte.

-

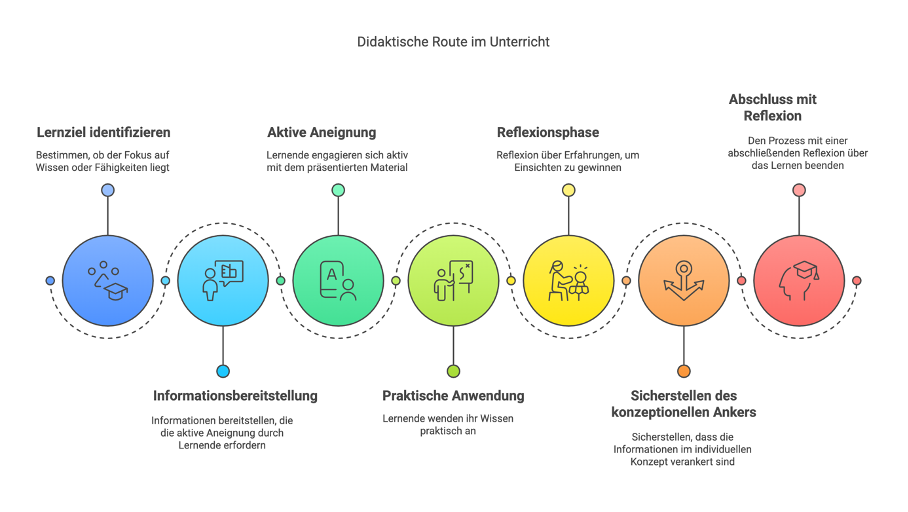

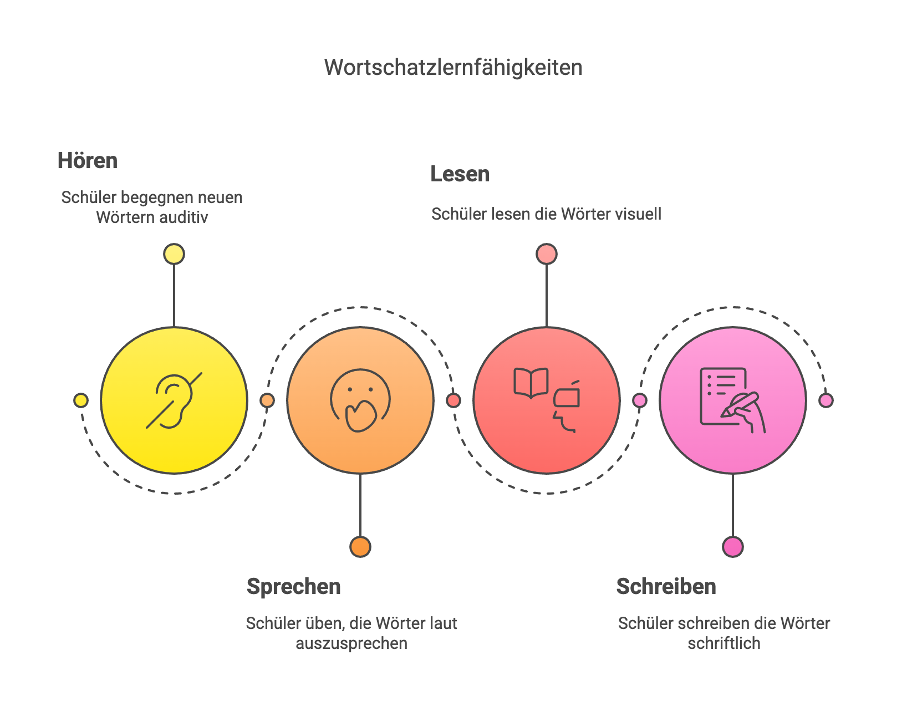

Bei der Wortschatzeinführung gilt insbesondere bei Lernenden im Anfangsunterricht folgender Vierschritt:

Je fortgeschrittener die Lernenden sind, desto flexibler kann die Wortschatzeinführung von der Lehrkraft gestaltet werden. Auch hier sind Ihre didaktischen Entscheidungen stets von den Fähigkeiten der Lerngruppe abhängig, denn es gibt durchaus Menschen, die ein Wort tatsächlich bereits nach einmaligem Hören oder Lesen wiedererkennen. Manche können es dann sogar schon produktiv nutzen.Die meisten Menschen benötigen hierzu jedoch mehrere Anläufe; und selbst danach gelingt ihnen dies durchaus nicht immer ohne Schwierigkeiten. Sie müssen einem Wort mehrmals begegnen.

Was aber bedeutet es, einem Wort zu begegnen oder es zu (er-)kennen? Wann hat man es gelernt? Und vor allem: Sollte es nicht eigentlich als Erstes darum gehen, ein Wort zu verstehen, um es später selbst richtig gebrauchen zu können?

Jeder denkt anders. Jeder versteht etwas – wenn auch meistens nur ein klein wenig – anders als jemand anderes. Jeder greift auf anderes Wissen und andere Erfahrungen zurück, wenn er Informationen verarbeitet. Jeder lernt anders, denn er organisiert sein Wissen und seine Erfahrungen individuell. Und jeder legt deshalb auch neues Wortwissen auf der Basis individueller Präferenzen und Gewohnheiten im mentalen Lexikon ab.

Aufmerksamkeit ist zentral, wenn es um das Behalten neuer Wörter geht. Nur was bewusst wahrgenommen und aktiv registriert wird, kann auch analysiert, reflektiert und potenziell archiviert werden. Damit Wörtern oder Phrasen ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit geschenkt wird, muss ihnen ein Mensch aber entweder – z.B. dank einer vorab erzeugten Erwartungshaltung – ein Minimum an Relevanz beimessen. Jemand muss die Person auf den jeweiligen Umstand oder das in Rede stehende Objekt aufmerksam machen. Oder die Sprachdaten müssen die Aufmerksamkeit eines Individuums sozusagen selbst auf sich ziehen, indem sie etwa optisch oder akustisch auf eine bestimmte Weise hervorgehoben wurden oder werden.

Nicht nur Aufmerksamkeit ist allerdings wichtig für ein späteres erfolgreiches Erinnern, sondern auch der Kontext, in dem einem etwas begegnet. Alles, was eine Reihe bildet oder sich in eine logische Sequenz bringen lässt, etwa das ABC, Zahlenfolgen oder Farben und Bezeichnungen für andere Sinneseindrücke, bietet Menschen die Chance, sich etwas unter Rückgriff auf einen spezifischen Kontext (etwa ein Erlebnis, eine besondere Situation, ein Szenario, ein Gefühl) einzuprägen. Zugleich kann dieser Kontext möglicherweise später den entscheidenden Anstoß für gedankliche Arbeit in der umgekehrten Richtung geben, nämlich um etwas wieder aus dem Gedächtnis abzurufen. Auch vieles, das mit Musik verknüpft oder rhythmisiert ist, also dem man in Zusammenhang mit Liedern, Chants, Raps und selbst Gedichten begegnet, lässt sich aufgrund genretypischer Merkmale leichter behalten und erinnern, als wenn kein solcher Kontext gegeben ist. Dies ist, neben weiteren für diese Praxis sprechenden Aspekten, einer der zentralen Gründe dafür, warum nicht nur mit jüngeren Lernern so häufig mit mehrkanaligen Zugängen zu und Verarbeitungen von Text gearbeitet wird, sondern warum auch populären Ansätzen wie der Suggestopädie oder dem Superlearning zumindest ein gewisser Effekt nicht ganz abgesprochen werden kann.

Immer wieder ins Feld geführt wird neben der Grundvoraussetzung Aufmerksamkeit und dem flankierenden Merkmal Kontext als dritter zentraler Parameter schließlich die Verarbeitungstiefe (processing depth), die während eines Lernvorgangs erreicht wird. Als Ausgangspunkt für dieses Konzept dient die weithin akzeptierte Annahme, dass das Gedächtnis auf mehreren Speichern basiert, darunter dem Kurz- und dem Langzeitgedächtnis. Langfristig verfügbar bleibt, so lautet eine weitere Annahme, aber nur, was es bis ins Langzeitgedächtnis geschafft hat. Zudem geht man davon aus, dass das Langzeitgedächtnis umso besser funktioniert, je stärker die Einträge miteinander verknüpft sind und je komplexer und vielschichtiger die zu einem Eintrag verfügbaren Daten sind. Diese Informationen werden aber nicht auf einmal und schon gar nicht alle bereits bei der ersten Begegnung mit einem Wort gespeichert, sondern peu à peu registriert. Auch darum ist es ja so wichtig, ihm mehrfach zu begegnen, um es schließlich zu kennen. Denn Wörter bedeuten oft in unterschiedlichen Kontexten Unterschiedliches. Es kommt zweitens hinzu, dass es schon über die Grundform eines Wortes einiges mehr zu wissen gibt, als man vermuten könnte, zum Beispiel neben seiner Aussprache und Schreibung auch, in bzw. mit welchen anderen Wörtern es eventuell auftaucht, mit welchen anderen Wörtern es verwandt ist oder auch welche Aussprache- und Schreibvarianten es möglicherweise gibt. Drittens sind viele Informationen über ein Wort meist noch gar nicht verfügbar, wenn man ihm zum ersten Mal begegnet – und das unabhängig und abgesehen davon, dass jeder sich stets auf das für sie selbst Wesentliche konzentriert und ein Wort somit oft schon bei der Erstbegegnung anders versteht und nachfolgend abspeichert als sein Nachbar das tut.

All dies bedeutet, dass es wie schon bei der Anzahl der neuen Wörter pro Unterrichtstunde möglich ist, ungefähre Angaben zu machen für die Häufigkeit, mit der man einem Wort begegnen sollte, um es zu kennen. Auch hier hängt jedoch vieles von den Umständen und der Art und Weise ab, in denen man einem Wort begegnet. Zudem gibt es über die genannten Punkte hinaus weitere, bislang noch gar nicht angesprochene Aspekte, deren ausführliche Würdigung hier zu weit führen würde, die der Vollständigkeit halber aber im Infokasten kurz aufgeführt werden sollen.

Wie oft man einem Wort begegnet sein muss, bis man es kennt, ist schwer genau anzugeben. Das hängt von verschiedenen weiteren Aspekten ab, unter anderem

· vom avisierten Lernziel: ob es nur um das Entschlüsseln der Bedeutung eines Wortes gehen soll oder auch darum, eine Vokabel aktiv zu gebrauchen (sowie alle weiteren mit der Unterscheidung zwischen produktivem und rezeptivem bzw. aktivem und passivem Wortschatz in Zusammenhang stehenden Aspekte);

· davon, ob es sich um eine geplante oder um eine tendenziell nach Belieben der SuS erfolgende Wiederholung oder Festigung von Wortwissen handelt (d.h., ob festgelegt ist, dass alle SuS am gleichen Wortschatz arbeiten und dass sie dies im Rahmen einer geschlossenen Aufgabe tun, ob sie selbst entscheiden können, mit welchem Vokabular sie arbeiten wollen oder ob es sich um ein vergleichsweise freies Format handelt wie ein von der Spontaneität und der Bereitschaft der SuS zur Teilnahme abhängendes Spiel);

· von einem Phänomen, das Nation (2008, S. 99) als ("learning burden" bezeichnet, obwohl man eigentlich von "teaching burden" sprechen müsste, denn hier geht es um die in der Tat ebenfalls nicht unwichtige Frage, was über ein bestimmtes Wort angesichts dessen gelehrt werden muss, dass beim Lerner eventuell bereits über die Erstsprache oder andere Sprachen vermitteltes Wissen über das betreffende Konzept oder weitere Aspekte von Wortwissen vorhanden sind;

· von der jeweiligen Komplexität eines Ausdrucks bzw. Konzepts, also aus wie vielen Komponenten ein mehrgliedriges Element besteht, ob es sich um ein Konkretum oder Abstraktum handelt, wie viele verschiedene Bedeutungen das Wort gegebenenfalls haben kann (Stichwort: Polysemie) usw.

-

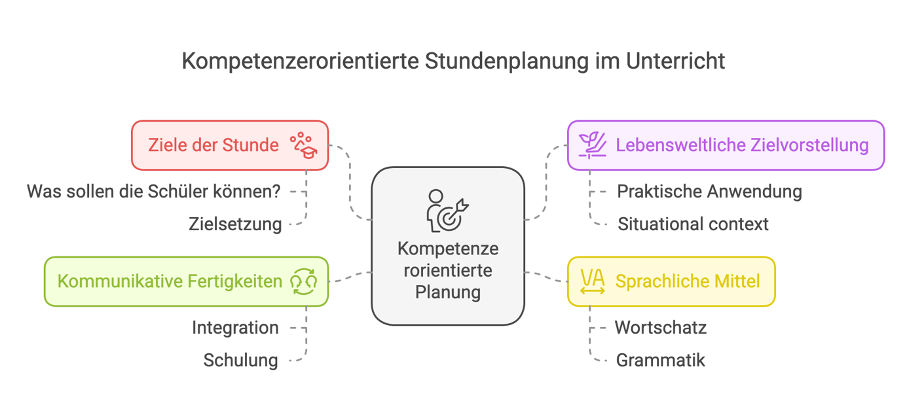

1. Welche Kompetenz sollen die Schüler in der Unterrichtssequenz erwerben?

Am Anfang jeder Unterrichtsplanung sollte die Frage nach der am Ende des Lernprozesses durch die SuS erworbenen Kompetenz stehen. Anders ausgedrückt: Zur Bewältigung welcher lebensweltlichen Situation sollen die SuS befähigt werden?

Ein Beispiel aus dem Anfangsunterricht der Sekundarstufe könnte lauten: Die Schüler können in einer Kontaktsituation (z.B. beim Kennenlernen ihrer Gasteltern im Rahmen einer Klassenfahrt / eines Schüleraustauschs) ihre Familie vorstellen.

2. Anhand welchen Themas lässt sich diese Kompetenz entwickeln?

Oft ist mit der Kompetenz bereits ein Thema verbunden. Sollte dies nicht der Fall sein, so muss ein möglichst relevantes, motivierendes Thema gefunden werden.

3. Welches Wortfeld ist für die Kompetenz notwendig?

Von der Kompetenzerwartung und vom Thema ausgehend wird festgelegt, welcher Wortschatz für diese Kompetenz unabdingbar erworben werden muss. Statt zusammenhangloser Einzelwörter definiert die Kompetenz ein zu erwerbendes semantisches Feld.

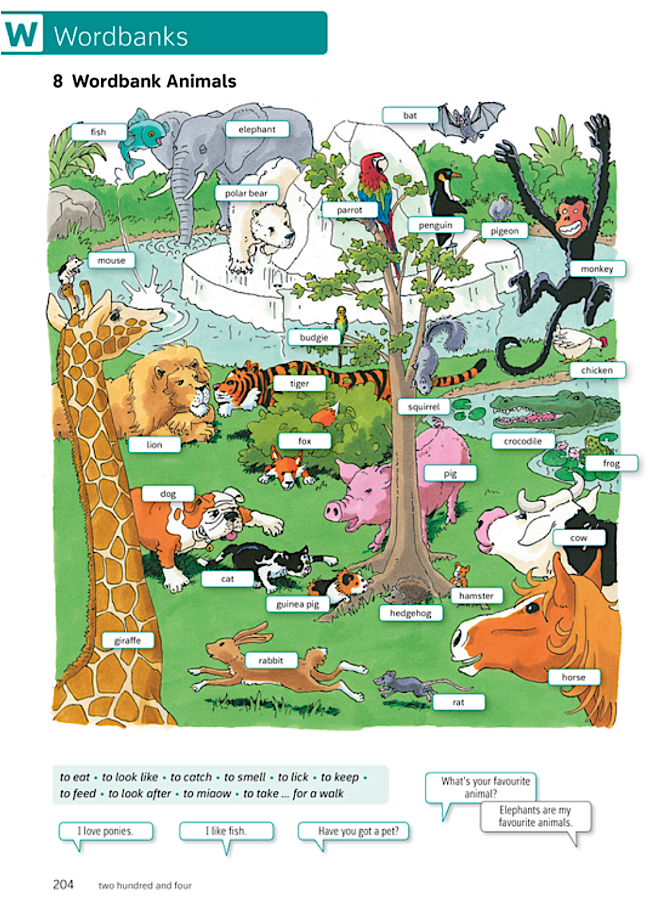

4. Welche lexikalischen Einheiten eines Wortfeldes sollen von welchen Lernenden erworben werden?

Semantische Felder sind häufig sehr umfangreich. Deshalb müssen aus dem jeweiligen semantischen Feld die wichtigsten lexikalischen Einheiten ausgewählt werden. Mit Blick auf die heterogenen Lernvoraussetzungen der Lernenden ist zu entscheiden,

a. welche Wörter von allen unbedingt gelernt werden müssen (Basiswortschatz oder Fundamentum, wie z. B.: mother, father, grandmother, married, single, ...),

b. welche Wörter nur von stärkeren Lernenden erworben werden sollen (Differenzierungswortschatz oder Additum: father-in-law, mother-in-law, …).

c. welche Wörter für nur bestimmte Lernende der Klasse relevant sein könnten (individueller Wortschatz: stepmother, divorced, my mother's friend / stepsister).

5. Wie soll die Erstbegegnung mit dem neuen Wortschatz gestaltet werden?

Die Frage, wie der neue Wortschatz den Lernenden präsentiert werden soll, ist enorm wichtig. Im Sinne des generischen Lernens ist es vorteilhaft, wenn die Lernenden anhand einer Mustersituation bzw. eines Mustertextes eine gelungene Kommunikation erleben können (z.B. durch die Demonstration der Lehrkraft, mithilfe einer Textgrundlage/ einer Videosequenz etc.)

6. Wie wird der Wortschatz semantisiert?

Die Frage, ob neuer Wortschatz von der Lehrkraft semantisiert werden darf, oder ob neuer Wortschatz generell erschlossen werden sollte, ist fast schon eine Glaubensfrage. Die vernünftige Antwort muss lauten: Sowohl als auch: und zwar mit Blick auf die Effizienz des Vorgehens. Es gibt Wörter und Wendungen, die leicht erschließbar sind, dort sollte im Unterricht entsprechend gearbeitet werden. Andererseits gibt es lexikalische Einheiten, die nur schwer erschlossen werden können. Dort bietet sich eine Semantisierung (Bilder, Realien, pantomimische Darstellung, Paraphrasen, Oberbegriffe, Synonyme, Antonyme, ko- und kontextuelle Einbettung, Übersetzung etc.) durch den Lehrer an. Das semantische Feld family sollte den Lernenden schon so gut vertraut sein, dass neue Wörter aus dem Kontext sicher erschlossen werden können.

7. Wie wird die Aussprache erarbeitet?

Das Erarbeiten und Üben der phonetischen/ phonemischen Komponente des Wortschatzes kommt im EU häufig zu kurz. Dabei ist gerade dies immens wichtig, damit Lernende den neuen Wortschatz mündlich sicher anwenden können. So sind z. B. explizite Hinweise auf Ausspracheschwierigkeiten, Normabweichungen, Betonungsmuster etc. angezeigt. Lernende sollten sich solche Besonderheiten in ihren Wortschatzdokumentationen auch markieren (unterstreichen, hervorheben etc.). Außerdem muss die Aussprache im Unterricht geübt werden (z.B. durch Chorsprechen).

8. Wie wird die Orthografie erarbeitet?

Ebenso wie die phonetische muss die orthografische Komponente erarbeitet werden. Hierzu gehören Verweise auf bereits bekannte Wörter der gleichen Familie ebenso wie Analogien bzw. orthografische Besonderheiten. Auch hierzu sollten sich die Lernenden Aufzeichnungen (Markierungen) anfertigen. Beim semantischen Feld family bereiten erfahrungsgemäß die Wörter cousin, aunt, divorced orthografische Schwierigkeiten.

9. Wie wird die grammatische Komponente erarbeitet?

Es zeigt sich in der Praxis häufig, dass die Lernenden zwar Einzelwörter beherrschen, dass sie diese aber dann nur sehr schwer oder sehr fehlerhaft in komplexeren Konstrukten anwenden können. Aus diesem Grunde ist es wichtig, in die Arbeit am Wortschatz auch die Arbeit an den Valenzen der Wörter (Mit welchen Wörtern kann das zu lernende Wort in komplexerer Sprache Verbindungen eingehen?) einzubinden. Es reicht dazu häufig nicht aus, die neuen Wörter in einer Wortgruppe anzubieten/lernen zu lassen; vielmehr müssen die neuen Wörter in immer neuen und vielfältigen Kombinationen geübt und angewendet werden.

10. Wie wird der neue Wortschatz mit bereits vorhandenem Wortschatz vernetzt?

Eine Vernetzung von bereits erworbenem und produktiv verfügbarem mit neuem Wortschatz erfolgt bei vielen Lernenden automatisch, jedoch nicht bei allen. Eine unterstützende Maßnahme gehirngerechten Lernens ist das Anfertigen systematischer Übersichtsdarstellungen, z.B. in Form von mind maps / word webs. concept maps, fishbone maps oder concept stars.

11. Wie wird der neue Wortschatz inventarisiert?

Damit Lernenden regelmäßig immer wieder auf ihren Lernwortschatz zugreifen können, muss Wortschatz inventarisiert werden. Die geeignete Form sollte dabei jeder Lernende für sich selbst finden. Denkbar sind Wortschatzhefte, Ringordner oder Vokabelkästen.

Generell gilt: je flexibler (also ergänzbarer, umstrukturierbarer), desto besser. Allerdings benötigen flexible Formate eine sorgfältige Führung durch die Lernenden und somit auch eine intensive Betreuung durch die Lehrkraft, zumindest in den Anfangsklassen.

12. Wie wird der neue Wortschatz memoriert?

Um den neuen Wortschatz allein durch permanente unterrichtliche Anwendung nachhaltig verfügbar zu machen, würde mehr Unterrichtszeit (= Übungszeit/ Kommunikationszeit) benötigt werden, als in der Regel zur Verfügung steht. Deshalb wird auch weiterhin häusliches Lernen ein Bestandteil erfolgreicher Wortschatzarbeit bleiben.

Folgender einfacher Algorithmus wird von den meisten Schülern recht schnell verinnerlicht:

· englisches Wort laut lesen – deutsche Bedeutung erschließen

· deutsche Bedeutung lesen – englisches Wort laut sprechen

· deutsche Bedeutung lesen – englisches Wort orthografisch richtig notieren

· deutsche Bedeutung in veränderten Abfolgen von einem Lernpartner abfragen lassen – englisches Wort laut ansagen.

· deutsche Bedeutung in veränderten Abfolgen von einem Lernpartner abfragen lassen -+ englisches Wort richtig aufschreiben

· die neuen Wörter in Wendungen, Sätzen und kurzen Texten anwenden

13. Wie wird der neue Wortschatz geübt?

Vor der Phase der Anwendung des neuen Wortschatzes auf der Kompetenzebene müssen Phasen expliziten Übens stehen, in denen der Wortschatz in vielfältiger Form (mündlich-rezeptiv, schriftlich-rezeptiv, mündlich-produktiv und schriftlich-produktiv) auf Wort-, Satz- und Textebene gefestigt und umgewälzt wird. Wichtig ist, dass das Üben in motivierenden Formaten geschieht, um Demotivation zu vermeiden.

14. Wie wird das Wortschatzwissen überprüft?

Gelegentlich ist die Frage zu hören, ob in einem kompetenzorientierten Unterricht denn die explizite Überprüfung des Sprachwissens noch zeitgemäß sei oder ob die Sprachbeherrschung nur noch als ein Beurteilungsaspekt im Zuge einer komplexen Kompetenzaufgabe zum Tragen kommen sollte. Auch auf diese Frage muss die salomonische Antwort lauten: sowohl als auch.

Natürlich ergibt es Sinn, im Verlauf des Unterrichts-/ Lernprozesses gelegentlich zu überprüfen, inwieweit die Lernenden den benötigten Wortschatz tatsächlich erworben haben (formative testing). Andererseits ist der Grad der Verfügbarkeit der sprachlichen Mittel auch ein Aspekt bei der Einschätzung, ob Lernende am Ende des Lernprozesses eine Kompetenz erworben haben oder nicht (summative testing).

Zum oben genannten Thema wären dies einerseits ein Wortschatztest zum semantischen Feld family und andererseits das Beurteilungskriterium „Verfügung über die sprachlichen Mittel" bei der Kompetenzüberprüfung, z.B. in Form eines Rollenspiels oder einer Präsentation vor der Klasse. Dabei ist klar, dass ein expliziter Wortschatztest nicht aus einer Abfrage deutsch-englischer Wortgleichungen bestehen darf, sondern dass sich im Sinne der proportionalen Abbildung viele der im Unterricht verwendeten Formate wiederfinden (synonyms, antonyms, headwords, paraphrases, cloze text etc.)

15. Wie wird das Wortschatzwissen bewertet?

Bei expliziten Wortschatztests können, wie bei anderen Tests auch, unterschiedliche Bezugsnormen eine Rolle spielen:

· die kriteriale Bezugsnorm: Die Lehrkraft legt fest, die Beherrschung welchen Wortschatzes von den Lernenden erwartet wird. Die Bewertung / Benotung richtet sich nach der Erfüllungsquote dieser Erwartung. Wurde im Unterricht mit differenzierten Wortschätzen (Fundamentum, Additum, individueller Wortschatz - vgl. Frage 4) gearbeitet, so können diese auch in der Leistungsmessung/ Leistungs-bewertung eine Rolle spielen.

· die individuelle Bezugsnorm: Um diese Norm zur Anwendung zu bringen, wird zunächst in einem Prä-Test (vor der Unterrichtssequenz) das Wortschatzwissen abgeprüft. In einem Post-Test (nach der Unterrichtssequenz) wird untersucht, inwieweit ein Wissenszuwachs erfolgt ist. Die Note orientiert sich am Umfang des Wissenszuwachses.

· die soziale Bezugsnorm: Hier wird seitens der Lehrkraft keine Leistungserwartung definiert. Aus der Summe der in der Klasse individuell erbrachten Leistungen wird der Median gebildet. Dieser wird als mittlere Leistung definiert, auf der Basis, welcher sich dann die individuellen Leistungen anhand der Gaußschen Normalverteilung einordnen lassen.

Die implizite Wortschatzüberprüfung findet sich als ein qualitativ abgestuftes Bewertungskriterium innerhalb komplexerer Bewertungsschemata bzw. anhand eines (angepassten) Bewertungsbogen Sprechen.

vgl. Haß, F. (2014) Wortschatz (erfolgreich) üben. In: DFU Englisch 131. S. 10-12.

-

-

-

-

Nach Bearbeitung des Kurses soll eine Rückmeldung an die Kursersteller und -erstellerinnen gegeben werden.